这三处老建筑期盼被保护(组图)

老报馆“潜伏”于胜利桥,唯有门前的老电线杆默默陪伴着它。

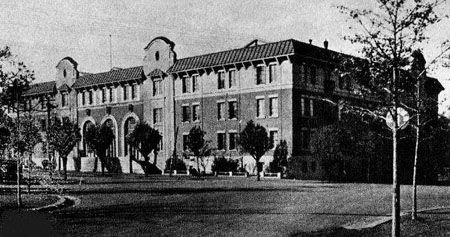

日本统治时期的满铁员工单身宿舍。

今天的南山寮,明显可以看出上面加盖了一层,但依然有着别样风情。

南山大庙仍很气派。

本报“大讨论”活动征集线索中,有不少关于老建筑保护的内容。从政协委员到普通百姓,从民间老建筑保护志愿者到集报家,均对老建筑保护十分关注,同时提出了不少建议和意见。

记者探访老建筑1:胜利桥“潜伏”着一座老报馆

文/图本报记者张晓帆

昨日上午,记者来到新生街。新生街是一条百年老街,位于胜利桥南、长江路北,与长江路平行,起点是胜利桥,终点到德新巷。俄国殖民时期,这条街的名字是罗莫诺夫斯基街。日本人占领大连后,把名字又改了。如今的新生街不再繁华,但车辆依然川流不息。百年老报馆旧址就“潜伏”在这条街上。

老楼矗立于此80余年

新生街62号是一栋3层建筑,灰白色外观,看起来与旁边的平板楼完全不同。整栋楼庄严肃穆,古朴典雅。尤其是2层以上,依然是原来的样子,半圆形窗框极其精致,红色砖墙色彩沉稳,外立面的花纹装饰独具匠心。一楼门上挂着“辽宁省邮政管理局大连办事处”的牌子。工作人员说,他们只知道这是栋老楼,对其历史并不清楚。在对面建筑里经营邮品的王阿姨说,她出生时就有这栋楼了,老楼到底已经存在了多少年,她也说不清楚。

事实上,这栋楼矗立在此已有80多个年头。《泰东日报》创刊于1908年11月3日,社址原在南山,后来迁到奥町(今中山区民生街)85号。1935年4月,《泰东日报》社址迁到了现在的新生街62号。

说起《泰东日报》不能不提到3个人。第一个人叫刘肇亿,这份报纸,就是他和郭精义领导下的“大连华商公议会”集资创办的。第二个人叫金子雪斋,是一个比较开明的日本汉学家。他对中国人的苦难与遭遇比较同情,在大连创办了第一份日文报纸《辽东新报》,又于1908年创办了《泰东日报》,这份报纸让大连不再闭塞。